- 京都ものづくり企業ナビ

- 企業名検索

- 株式会社笹屋伊織

株式会社笹屋伊織

| 地域 | 京都市内, 南区 |

|---|---|

| 業種 | 09:食料品製造業 |

| 50音 | サ行 |

我社の仕事

享保元年(1716年) 京の地に暖簾をかかげることになり、以来、京都御所と寺社仏閣、茶道お家元のご用命だけを勤めてまいりました。私どもは常に最上のものを求められるお客様の声にお応えしながら、有職菓子司として豊かな京都の四季を味わえる和菓子作りを研鑽しています。

自慢の逸品

棒状になっている「どら焼」です。熱した銅鑼の上で焼いた薄皮に、棒状に形作ったこしあんをのせ、くるくると巻き込んだものを竹の皮で包み込んでいます。もっちりとした皮の歯ざわりと程よい甘さ。そのどら焼の美味なること、お坊さんたちだけでなく、たちまちにして街の人々の話題となり、店はてんてこ舞いの有様。しかし、この手間ひまかけた「どら焼」は簡単に作れるものではありません。そこで困り果てた伊兵衛は、月に一日、弘法大師のご命日の21日だけの限定販売でなら、東寺ご参拝のお土産として、町の人々にも味わって頂けるだろうと思いついたのです。以来、今日に至るまで、吟味を重ねた素材、変わらぬ製法で、代々の当主が秘伝の味を守り続けて参りました。現在では販売期間を3日間に延ばし、毎月20日21日22日とさせて頂いております。

技術者の思い

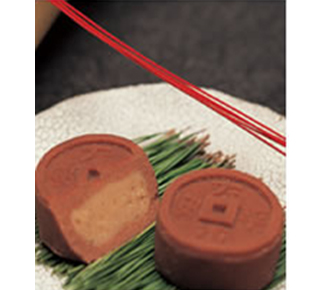

平安京の入り口であった羅城門から、大内裏まで北にまっすぐ伸びる朱雀大路を挟み、東側を左京、西側を右京と呼ばれており、 左京と右京にはそれぞれ一つずつ、左市(東市)と右市(西市)が設置されておりました。笹屋伊織は、享保元年(1716年)創業より左市(現・七条堀川付近)に店を構えており、その左市に最後まで残っていた店の中で、菓匠として最も古い老舗でありました。この事が「平安左市遺店菓匠最旧老舗 笹屋伊織」と称された由縁です。現在、左市の賑わいの様子を描いた絵を、菓子箱や掛け紙に用いております。平安京で流通していた銅銭をかたどった木型で、「平安左市」という菓子を作りました。”栗あんを使用したお菓子で秋から冬の間に”京都まで足を運んでくださったお客様だけに、京都地区の限定でご用意させていただいております。

製造プロセス

-

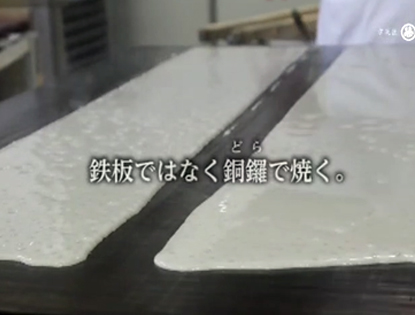

秘伝の生地

お寺の銅鑼で焼いたことにより名前がついた「どら焼」。もっちりとした秘伝の生地は代々受け継がれています。 -

棒状の餡

甘すぎない上品な味のこしあんは、口どけなめらか。 -

1棹ずつ、職人の手で作りあげる

1棹ずつ丁寧に、秘伝の生地でこしあんをくるみます。 -

竹の皮でくるみます①

職人の手により竹の皮で包みます。 -

竹の皮でくるみます②

丁寧に心をこめて紡ぎ続けた手しごとは、代々受け継がれた心を映します。

どんなところに使われているの?

他にも季節の菓子を多数、取り揃えていますので、当店の京銘菓をぜひご賞味ください。

ものづくりを支える仕事

-

本社店舗

関西、関東、北海道のほか全国各地に店舗があります。

-

事務所

本社事務部門です。本社経理、総務全般を行っています。

-

製造部門

毎日、種々のお菓子を生産しています。

-

メディア発信

TV、ラジオ、情報誌など数々のメディアで当社の技術が発信されています。

-

講演会

京菓匠 笹屋伊織 取締役十代目女将、京都御幸流華道教授、京都観光おもてなし大使として社員教育、メディアへの出演、京菓子文化の講演、コラムの執筆、また「イオリカフェ」のプロデュースなどを行っています。

-

生菓子づくり体験

生菓子づくりに興味を持っていただきます。

会社概要

| 事業内容 | 和菓子の製造・販売 |

|---|---|

| 設立 | 1975年10月 / 【創業】 享保元年(1716年) |

| 代表者 | 代表取締役 田丸 道哉 |

| 所在地 | 〒601-8349 京都市南区吉祥院池田町35 |

| 電話番号 | 075-692-3622 |