- 京都ものづくり企業ナビ

- 企業名検索

- 株式会社森本錺金具製作所

株式会社森本錺金具製作所

| 地域 | 京都市内, 下京区 |

|---|---|

| 業種 | 24:金属製品製造業 |

| 50音 | マ行 |

我社の仕事

明治10(1877)年創業以来、宮内庁、文化庁、神社庁、重要文化保護課御用達にて、錺金具製作・修理に専念してまいりました。選定保存技術のひとつである錺金具製作に携わる者として、日本の優れた文化のひとつである錺金具とその製作技術を絶やすことなく後世に伝え、より良いものを残して行きたいと考えています。

自慢の逸品

写真は二条城の襖の引き手です。

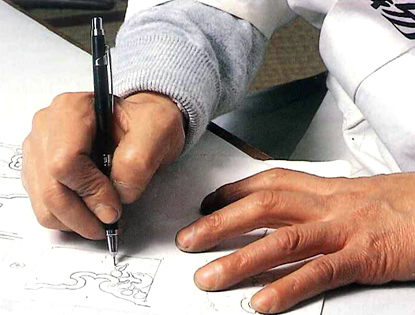

機械化が進む時代でも昔ながらの伝統技法を継承し、手作りにこだわり続けています。各分野の高度な技術を持った匠たちが、それぞれの技を発揮し、役割を担っています。

本来錺金具とは本質的に大量生産するものではありません。手作りなるがゆえに、たとえ同じモチーフのものでも微妙に異なり、優雅な気品に満ち、立体感のある構成をすることが可能なのです。

機械化が進む時代でも昔ながらの伝統技法を継承し、手作りにこだわり続けています。各分野の高度な技術を持った匠たちが、それぞれの技を発揮し、役割を担っています。

本来錺金具とは本質的に大量生産するものではありません。手作りなるがゆえに、たとえ同じモチーフのものでも微妙に異なり、優雅な気品に満ち、立体感のある構成をすることが可能なのです。

技術者の思い

寺社仏閣に納めるものであり、信仰の対象となるもの・それを装飾するものを作っているという自覚をもって仕事をしています。そのため工程自体も信仰の延長と考えており、ひとくちに「ものづくり」と言えど、精神的要素も大切にしています。一般的に言われる「製品」とは一線を画す位置づけで、熟練の技術に思いを込め、一つひとつ丁寧に仕上げます。日本の伝統が詰まったものが仕上がります。

製造プロセス

-

型(設計・型拵え)

破風金具などは建物に紙を当てて「型」をとり、文様を考案して図面に起します。に写し、切抜きや文様の通り小孔を開けて型紙を作ります。すべての基礎となるこの作業は特に寸分の狂いも赦されない精度の高い技術だけでなく緻密な時代考証と創造性とが要求されます。 -

地金(なまし・型はき)

地金を加工しやすいように軟らかくし(なまし)、熱したあと汚れを洗い取った後おこした型紙を使って型をつけます。熱と薬剤とを数度にわたり使用していきます。 -

鏨(彫り)

「透彫」「蹴彫」「打ち出し彫」「地彫」等の彫を行います。鏨(たがね)で打ち抜いたり糸鋸で切り抜いたり様々な技法で、紋様の内側が次第に膨らみます。 -

鏨(魚々子蒔き)

こうして彫られ、打たれた地金(透彫を除く)の平らな地の部分に細かい点点模様を一面に打ち込んでいくのが「魚々子蒔き」。これにより更に微細な立体感が演出されます。 -

仕上げ(やすり・鍍金)

鑢を掛け、きさげと呼ばれる小刀様の道具で仕上げます。細かい傷をとり滑らかに磨き上げられた金具は、昔ながらの水銀箔焼付鍍金が施されます。

どんなところに使われているの?

日本の伝統的建造物、国宝や文化財建造物などに用いられています。

ものづくりを支える仕事

-

資料館

錺金具の世界と錺師の技を広く様々な方々に知って頂くために、展示館と資料館を開設しています。明治10年創業以来の作品約千点余りを展示しています。

-

作業場

ほとんど機械を使うことなく、最高の作品を創り出すため熟練の職人たちが黙々と手仕事をしています。若い人たちもそれを習得するべく修行中です。

-

道具棚

厳選した素材と道具を使用しています。年季の入ったおびただしい数の道具たち。標準的なものは市販品を使用しますが、特殊なものは加工するものによって適合した道具を作ります。

会社概要

| 事業内容 | 建築錺金具、神宝装束殿内調度品、祭礼具等の錺金具の製造 |

|---|---|

| 設立 | 1966年3月7日 |

| 代表者 | 代表取締役 森本 安之助 |

| 所在地 | 〒600-8321 京都市下京区楊梅通西洞院東入八百屋町59番地 |

| 電話番号 | 075-351-3772 |